Pengertian Inkomtabilitas ABO

Inkompatibilitas

ABO merupakan suatu kondisi sebagai akibat dari ketidaksesuaian

golongan darah antara ibu dan janin yang dikandungnya. (Ann Longsdon,

2012). Kondisi inkompatibilitas terjadi pada perkawinan yang

inkompatibel di mana darah ibu dan bayi yang mengakibatkan zat anti dari

serum darah ibu bertemu dengan antigen dari eritrosit bayi dalam

kandungan. Sehingga

tidak jarang embrio hilang pada waktu yang sangat awal secara misterius

atau tiba-tiba, bahkan sebelum ibu menyadari bahwa ia hamil (Suryo, 2005).

Inkompatibilitas ABO merupakan salah satu penyebab dari penyakit hemolitik pada

neonatus yang biasanya terjadi pada janin dengan golongan darah A,B

atau AB dari ibu yang bergolongan darah O, karena antibodi yang

ditemukan pada golongan darah O ibuadalah dari kelas IgG yang dapat

menembus plasenta (Wagle, 2010).

Etiologi

Inkompabilitas ABO pada Kesalahan Tranfusi Darah

Kasus

hemolitik akibat inkompatibilitas ABO disebabkan karena ketidaksesuaian

golongan darah antara penerima dan pendonor. Ketidaksesuaian ini

mengakibatkan adanya reaksi penghancuran pada sel darah merah donor oleh

antibodi penerima. Keadaan ini disebut lethal tranfusion reaction

(Joyce Poole, 2001)

Keadaan

ini terjadi karena kurang hati-hati dan teliti dalam memberikan transfusi darah

pada:

- Golongan A, B, atau AB kepada penerima yang bergolongan darah O

- Golongan darah A atau AB kepada penerima yang bergolongan darah B

- Golongan darah B atau AB kepada penerima yang bergolongan darah A (Joyce Poole, 2001)

Inkompabilitas pada Kondisi Kehamilan (Neonatus)

Kasus hemolitik akibat inkompatibilitas ABO

disebabkan oleh ketidakcocokan dari golongan darah ibu dengan golongan darah

janin, dimana umumnya ibu bergolongan darah O dan janinnya bergolongan darah A,

atau B, atau AB. Dikarenakan dalam kelompok golongan darah O, terdapat antibodi

anti-A dan anti-B (IgG) yang muncul secara natural, dan dapat melewati sawar

plasenta. Situasi ini dapat juga disebabkan oleh karena robekan pada membran

plasenta yang memisahkan darah maternal dengan darah fetal, sama halnya seperti

pada previa plasenta, abruptio placenta, trauma, dan amniosentesis. (Joyce

Poole, 2001)

Inkompabilitas pada Kesalahan Tranfusi Darah

Awal manifestasi klinis umumnya tidak spesifik, dapat berupa demam menggigil, nyeri kepala, nyeri pada panggul, sesak napas, hipotensi, hiperkalemia, dan urin berwarna kemerahan atau keabuan (hemoglobinuria). Pada reaksi hemolitik akut yang terjadi di intravaskular dapat timbul komplikasi yang berat berupa disseminated intravascular coagulation (DIC), gagal ginjal akut (GGA), dan syok (Joyce Poole, 2001).

Pada reaksi hemolitik tipe lambat memunculkan gejala dan tanda klinis reaksi timbul 3 sampai 21 hari setelah transfusi berupa demam yang tidak begitu tinggi, penurunan hematokrit, peningkatan kadar bilirubin tidak terkonjugasi, ikterus prehepatik, dan dijumpainya sferositosis pada apusan darah tepi. Beberapa kasus reaksi hemolitik tipe lambat tidak memperlihatkan gejala klinis, tetapi setelah beberapa hari dapat dijumpai DAT yang positif. Haptoglobin yang menurun dan dijumpainya hemoglobinuria dapat terjadi, tetapi jarang terjadi GGA. Kematian sangat jarang terjadi, tetapi pada pasien yang mengalami penyakit kritis, reaksi ini akan memperburuk kondisi penyakit (Rizky Adriansyah, et.al., 2009).

Inkompabilitas pada Kondisi Kehamilan (Neonatus)

Manifestasi yang ditimbulkan Inkompatibilitas ABO neonatus terhadap janin bervariasi mulai dari ikterus ringan dan anemia sampai hidrops fetalis. Manifestasi yang muncul pada bayi setelah persalinan meliputi :

Manifestasi Klinis

Awal manifestasi klinis umumnya tidak spesifik, dapat berupa demam menggigil, nyeri kepala, nyeri pada panggul, sesak napas, hipotensi, hiperkalemia, dan urin berwarna kemerahan atau keabuan (hemoglobinuria). Pada reaksi hemolitik akut yang terjadi di intravaskular dapat timbul komplikasi yang berat berupa disseminated intravascular coagulation (DIC), gagal ginjal akut (GGA), dan syok (Joyce Poole, 2001).

Pada reaksi hemolitik tipe lambat memunculkan gejala dan tanda klinis reaksi timbul 3 sampai 21 hari setelah transfusi berupa demam yang tidak begitu tinggi, penurunan hematokrit, peningkatan kadar bilirubin tidak terkonjugasi, ikterus prehepatik, dan dijumpainya sferositosis pada apusan darah tepi. Beberapa kasus reaksi hemolitik tipe lambat tidak memperlihatkan gejala klinis, tetapi setelah beberapa hari dapat dijumpai DAT yang positif. Haptoglobin yang menurun dan dijumpainya hemoglobinuria dapat terjadi, tetapi jarang terjadi GGA. Kematian sangat jarang terjadi, tetapi pada pasien yang mengalami penyakit kritis, reaksi ini akan memperburuk kondisi penyakit (Rizky Adriansyah, et.al., 2009).

Inkompabilitas pada Kondisi Kehamilan (Neonatus)

Manifestasi yang ditimbulkan Inkompatibilitas ABO neonatus terhadap janin bervariasi mulai dari ikterus ringan dan anemia sampai hidrops fetalis. Manifestasi yang muncul pada bayi setelah persalinan meliputi :

1) Asfiksia

2) Pucat (oleh karena

anemia)

3) Distres pernafasan

4) Jaundice

5) Hipoglikemia

6) Hipertensi pulmonal

7) Edema (hydrops,

berhubungan dengan serum albumin yang rendah)

8) Koagulopati (penurunan

platelets dan faktor pembekuan darah)

9)

Ikterus mengarah pada Kern ikterus oleh karena hiperbilirubinemia

(University of Califorrnia, 2004).

Patofisiologi

Inkompatibilitas ABO pada transfusi darah

Terjadinya inkompatibilitas ABO pada transfusi darah

disebabkan karena kesalahan transfusi yaitu kesalahan dalam pemberian darah

dimana golongan darah resipien berbeda dengan golongan darah pendonor. Hal ini

mengakibatkan antibodi didalam golongan darah resipien akan melisiskan sel

darah merah yang inkompatibel. Reaksi

hemolitik pada kejadian inkompatibilitas ABO dapat terjadi secara akut dan

secara lambat(Rizky Adriansyah, 2009).

Reaksi hemolitik akut pada transfusi merupakan masalah

yang serius karena terjadi destruksi eritrosit donor yang sangat cepat ( kurang

dari 24 jam ). Pada umumnya dikarenakan kesalahan dalam mencocokan sample darah

resipien dan donor. Proses hemolitik terjadi di dalam pembuluh darah

(intravaskular), yaitu sebagai reaksi hipersensitivitas tipe II. Plasma donor

yang mengandung eritrosit dapat merupakan antigen yang berinteraksi dengan

antibodi pada resipien berupa IgM anti-A, anti –B atau anti-Rh. Proses hemolitik

dibantu oleh reaksi komplemen sampai

terbentuk membran attack complex.

Pada beberapa kasus terjadi interaksi plasma donor sebagai antibodi dan

eritrosit resipien sebagai antigen. Pada reaksi hemolitik akut juga dapat

melibatkan IgG dengan atau tanpa melibatkan komplemen, dan proses ini dapat

terjadi secara ekstravaskular. Ikatan antigen dan antibodi akan meningaktivasi

reseptor Fc dari sel sitotoksik atau sel K yang menghasilkan perforin dan

mengakibatkan lisis dari eritrosit(Rizky Adriansyah,

2009).

Reaksi hemolitik lambat pada transfusi diawali dengan reaksi

antigen-antibodi yang terjadi di intravaskular, namun proses hemolitik terjadi

secara ekstravaskular. Plasma donor yang mengandung eritrosit merupakan antigen

yang berinteraksi dengan IgG atau C3b pada resipien. Selanjutnya eritrosit yang

telah diikat IgG dan C3b akan dihancurkan oleh makrofag di hati. Jika eritrosit

donor diikat oleh antibodi (IgG1 atau IgG3) tanpa melibatkan komplemen, maka

ikatan antigen-antibodi tersebut akan dibawa oleh sirkulasi darah

dandihancurkan di limpa (Rizky Adriansyah, 2009).

Inkompatibilitas

ABO pada Neonatus

Timbulnya penyakit Rh dan ABO pada neonatus

terjadi ketika sistem imun ibu

menghasilkan antibodi yang melawan sel darah merah pada janin yang

dikandungnya. Pada saat ibu hamil, eritrosit janin dalam beberapa insiden dapat

masuk kedalam sirkulasi darah ibu yang dinamakan Fetomaternal Microtransfusion. Bila ibu tidak memiliki antigen

seperti yang terdapat pada eritrosit janin, maka ibu akan distimulasi untuk

membentuk imun antibodi. Imun antibodi tipe IgG tersebut dapat melewati plasenta dan kemudian masuk kedalam peredaran darah janin sehingga sel-sel eritrosit janin akan diselimuti dengan antibodi tersebut dan akhirnya terjadi aglutinasi dan hemolisis, yang kemudian akan menyebabkan anemia. Hal ini akan dikompensasi oleh tubuh bayi dengan cara memproduksi dan melepaskan eritroblas (yang berasal dari sumsum tulang) secara berlebihan.Produksi eritroblas yang berlebihan dapat menyebabkan pembesaran hati dan

limpa yang selanjutnya dapat menyebabkan rusaknya hepar dan ruptur limpa. Produksi eritroblas ini melibatkan berbagai komponen sel-sel darah, sepertiplatelet dan faktorpenting lainnya untuk pembekuan darah. Pada saat berkurangnya faktor pembekuan dapat menyebabkan terjadinya perdarahan yang banyak dan dapat memperberat komplikasi.

membentuk imun antibodi. Imun antibodi tipe IgG tersebut dapat melewati plasenta dan kemudian masuk kedalam peredaran darah janin sehingga sel-sel eritrosit janin akan diselimuti dengan antibodi tersebut dan akhirnya terjadi aglutinasi dan hemolisis, yang kemudian akan menyebabkan anemia. Hal ini akan dikompensasi oleh tubuh bayi dengan cara memproduksi dan melepaskan eritroblas (yang berasal dari sumsum tulang) secara berlebihan.Produksi eritroblas yang berlebihan dapat menyebabkan pembesaran hati dan

limpa yang selanjutnya dapat menyebabkan rusaknya hepar dan ruptur limpa. Produksi eritroblas ini melibatkan berbagai komponen sel-sel darah, sepertiplatelet dan faktorpenting lainnya untuk pembekuan darah. Pada saat berkurangnya faktor pembekuan dapat menyebabkan terjadinya perdarahan yang banyak dan dapat memperberat komplikasi.

Hemolisis yang berat

biasanya terjadi oleh adanya sensitisasi maternal sebelumnya, misalnya karena

abortus, ruptur kehamilan di luar kandungan, amniosentesis, transfusi darah

Rhesus positif atau pada kehamilan kedua dan berikutnya. Penghancuran sel-sel

darah merah dapat melepaskan pigmen darah merah (hemoglobin), yang mana bahan

tersebut dikenal dengan bilirubin. Bilirubin secara normal dibentuk dari

sel-sel darah merah yang telah mati, tetapi tubuh dapat mengatasi kekurangan

kadar bilirubin dalam sirkulasi darah pada suatu waktu. Eritroblastosis fetalis

menyebabkan terjadinya penumpukan bilirubin ,yang dapat menyebabkan

hiperbilirubinemia, yang nantinya menyebabkan jaundice pada bayi. Bayi dapat

berkembang menjadi kernikterus.

Komplikasi

Inkompabilitas pada Kesalahan Tranfusi Darah

Dalam kasus ini penderita dapat mengalami

masalah yang serius hingga kematian. Penatalaksanaan yang tepat dapat

menyelamatkan jiwa penderita. Komplikasi yang mungkin muncul pada

inkompatibilitas ABO sebagai akibat reaksi tranfusi adalah gagal ginjal, syok anafilaktik,

dan kematian (Rizky Adriansyah, et.al., 2009)

Inkompabilitas pada Kondisi Kehamilan (Neonatus)

Apabila janin sampai aterm dilahirkan hidup maka

dapat terjadi ikterus yang dapat mengarah pada ikterus patologis atau

hiperbilirubinemia. Apabila hal ini tidak ditangani secara tepat dapat

menimbulkan kematian atau kelainan perkembangannya seperti gangguan

perkembangaan mental, tuli, lambat bicara dan lain-lain (Suryo, 2005).

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada inkompatibilitas ABO kesalahan

tranfusi

a. Pemeriksaan

crossmatch ulang antara darah

pendonor dan penerima

b. Direct

Antiglobulin Test (DAT)

c. Pemeriksaan

serologis rhesus

d. Urinalisis

didapatkan adanya hemoglobinuria

e. Pemeriksaan

lain untuk mengetahui komplikasi dari reaksi hemolitik, antara lain:

- Renal

function test

- LDH,

bilirubin dan haptoglobin

- Status koagulasi (prothrombin time, partial thromboplastin time, dan

fibrinogen) (Rizky Adriansyah, et.al., 2009).

Pemeriksaan penunjang pada Inkompatibilitas ABO

neonatus, meliputi:

a.

Pemeriksaan Klinis

Pemeriksaan

klinis neonatus pada kasus inkompatibilitas ABO merujuk pada pemeriksaan klinis

pada ikterus neonatorum karena secara klinis neonatus dengan inkompatibilitas

ABO akan mengalami ikterus/ hiperbilirubinemia. Ikterus/ hiperbilirubinemia

adalah pewarnaan di kulit, konjungtiva, dan mukosa yang terjadi karena

meningkatnya kadar bilirubin dalam darah (Djoko Waspodo et.al., 2005)

Klinis

akan menunjukkan ikterus bila kadar bilirubin dalam serum adalah ≥ 5mg/dl

(85µmol/L). Disebut hiperbilirubin adalah keadaan kadar bilirubin serum

mencapai 13 mg/dl (Djoko Waspodo et.al., 2010).

Pemeriksaan klinis ikterus dilakukan menggunakan pencahayaan yang

memadai. Pemeriksaan dimulai dari kepala, leher, dan seterusnya. Cara

pemeriksaannya ialah dengan menekan jari telunjuk di tempat yang tulangnya

menonjol seperti tulang hidung, tulang dada, lutut dan lain-lain. Kemudian

penilaian kadar bilirubin dari tiap-tiap nomor disesuaikan dengan angka

rata-rata di dalam gambar di bawah ini :

Pemeriksaan tanda klinis lain, meliputi adanya

gangguan minum, keadaan umum, apnea, suhu yang labil, sangat membantumenegakkan

diagnosa penyakit utama disamping keadaan hiperbilirubinemianya (Djoko Waspodo

et.al., 2010).

a.

Hitung sel darah merah

Pada

kasus inkompatibilitas ABO pada neonatus, pemeriksaan sel darah merah

menunjukkan adanya retikulositosis (retikulosit > 4, 6%) dan mikrosferosit

pada hapusan darah tepi (Desiana Dharmayani, et.al., 2009)

Retikulosit

merupakan sel darah merah imatur. Jika terjadi anemia, sumsum tulang berusaha mengkompensasi

dengan meningkatkan aktivitas eritropoiesis, yang tercermin pada peningkatan

hitung retikulosit. Jika produksi sumsum tulang terganggu maka hitung

retikulosit akan tetap rendah (Desiana Dharmayani, et.al., 2009).

b.

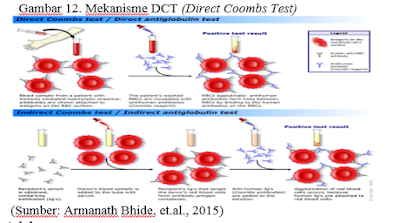

Direct Coomb Test (DCT)

Neonatus yang mengalami inkompatibilitas ABO, menunjukkan hasil positif

pada pemeriksaan ini. Tujuan dari pemeriksaan DCT

untuk mengetahui apakah sel darah merah diselubungi oleh IgG atau komplemen,

artinya apakah ada proses sensitisasi pada sel darah merah di invivo (pada

tubuh pasien). Bahan yang dipergunakan adalah sel darah merah pasien. Pada

pemeriksaan ini menggunakan sampel darah dengan antikoagulan EDTA (Desiana

Dharmayani, et.al., 2009).

Penatalaksanaan

Inkompabilitas ABO pada Kesalahan Tranfusi

1.

Pemberian tranfusi harus

diberhentikan

2.

Pemberian cairan

intravena dilakukan

dengan hidrasi PZ (3000ml/m2/hari)

3.

Untuk pencegahan GGA :

a.

Dapat diberikan dopamin

dosis rendah 1-5 mcg/kg/menit

b.

Diuretik osmotik: manitol

(100 ml/kg/hari), selanjutnya diberikan 30ml/kg/hari atau furosemid 1-2ml/kgBB

Jika dijumpai tanda DIC, pertimbangkan untuk dilakukan tranfusi FFP,

kriopresipitat, dan/ atau trombosit (Rizky

Adriansyah, et.al., 2009).

Inkompabilitas ABO pada Kondisi Kehamilan

(Neonatus)

1.

Tatalaksana pada

inkompatibilitas ABO dengan ikterus fisiologis

di rumah adalah :

a.

Anjurkan ibu untuk

menyusui bayi secara dini, dan ASI eksklusif lebih sering minimal tiap 2 jam.

b.

Jika bayi tidak dapat

menyusu, ASI eksklusif dapat diberikan melalui pipa nasogastrik atau dengan

gelas dan sendok

c.

Gendong bayi untuk

mendapatkan sinar matahari pagi selama 30 menit pada pukul 07.00-07.30 WIB,

dalam 3-4 hari (Tunjung Wibowo, 2010)

d.

Pada dasarnya

inkompatibilitas ABO dengan ikterus fisiologis tidak memerlukan penanganan

khusus dan dapat menjalani rawat jalan dengan nasehat untuk kembali jika

ikterik berlangsung lebih dari 2 minggu (Djoko Waspodo et.al., 2010)

2.

Pemberian fototerapi

Fototeraapi merupakan terapi yang dilakukan dengan

menggunakan cahaya dari lampu fluorescent khusus dengan intensitas tinggi,

secara umum metode ini efektif untuk mengurangi serum bilirubin dan mencegah

ikterus (Potts and Mandleco, 2007).

Fototerapi dilakukan dengan memberikan sinar ultraviolet,

baik sinar biru (δ 400-550 nm), sinar hijau (550-800nm) maupun sinar putih

(300-800 nm) akan mengubah bilirubin indirek menjadi bentuk yang larut dalam

air untuk diekskresikan melalui empedu atau urin dan tinja. Sewaktu bilirubin

mengabsorpsi cahaya, terjadi reaksi kimia yaitu isomerisasi, selain itu

terdapat juga konversi ireversibel menjadi isomer kimia lainnya yang disebut

lumirubin yang secara cepat dibersihkan dari plasma saluran empedu. Lumirubin

merupakan produk terbanyak dari degradasi bilirubin akibat terapi sinar

(fototerapi). Sejumlah kecil bilirubin plasma tak terkonjugasi diubah oleh

cahaya menjadi dipyrole yang diekskresikan lewat urin. Hanya produk foto oksidan saja

yang dapat diekskresikan melalui urin (Ali Usman, 2007).

Foto terapi menggunakan bola lampu sejumlah 6-8 buah,

terdiri dari biru (F20T12), cahaya biru khusus (F20T12/BB) atau

daylightfluorescent tubes (Porter and Dennis, 2002). Spektrum cahaya yang

dikirim oleh unit fototerapi ditentukan oleh tipe sumber cahaya dan filter yang

digunakan, biasanya terdiri dari daylight, cool white, blue atau special

bluefluorescent tubes dan diberi label F20T12/BB atau TL 52/20W. Durasi

fototerapi dihitung berdasarkan waktu dimulainya fototerapi sampai fototerapi

dihentikan. Durasi fototerapi ditentukan oleh penurunan nilai total serum

bilirubin sampai mencapai nilai yang diharapkan, sehingga tidak ada penentuan

berapa jam sebaiknya fototerapi diberikan

(American Academy of Pediatric, 2004).

Fototerapi diberikan pada bayi yang mengalami

ikterus berat, kemudian tentukan apakah bayi memiliki faktor resiko, seperti:

BBLR, preterm, dan hemolisis. Hentikan fototerapi jika bilirubin serum berada

di bawah nilai dibutuhkannya terapi sinar, akan tetapi jika bilirubin serum

berada pada atau di atas nilai yang dibutukan terapi sinar, maka lanjutkan

fototerapi Pengukuran kadar bilirubin dilakukan tiap 24 jam,

kecuali pada kasus-kasus tertentu. Fototerapi dihentikan jika kadar bilirubin

serum kurang dari 13mg/dL. Jika kadar bilirubin tidak dapat diukur, lanjutkan

sampai 3 hari kemudian dan lakukan pemeriksaan bilirubin serum jika

memungkinkan. Akan tetapi jika tetap tidak bisa dilakukan pemeriksaan bilirubin

serum, maka lakukan pemeriksaan ikterus dengan metode klinis (Moeslichan, et.al., 2004; American Academy of Pediatric, 2004).

Dosis dan kemanjuran dari fototerapi biasanya

dipengaruhi oleh jarak antara lampu (semakin dekat sumber cahaya, semakin besar

irradiasinya) dan permukaan kulit yang terkena cahaya, karena itu dibutuhkan

sumber cahaya di bawah bayi pada fototerapi intensif (Maisels,et al, 2008).

Jarak antara kulit bayi dan sumber cahaya. Dengan lampu neon, jarak harus tidak

lebih besar dari 50 cm (20 inch). Jarak ini dapat dikurangi sampai 10-20 cm

jika homeostasis suhu dipantau untuk mengurangi resiko overheating (Judarwanto,

2012).

Efek samping ringan yang harus diwaspadai

perawat meliputi feses encer kehijauan, ruam kulit transien, hipertermia,

peningkatan kecepatan metabolisme,seperti hipokalsemia dan priaspismus. Untuk

mencegah atau meminimalkan efek tersebut, suhu dipantau untuk mendeteksi tanda

awal hipotermia atau hipertermia, dan kulit diobservasi mengenai dehidrasi dan

kekeringan, yang dapat menyebabkan ekskoriasi dan luka (Wong, 2009).

Komplikasi terapi sinar umumnya ringan, jarang

terjadi dan reversibel. Komplikasi yang sering terjadi (Sastroasmoro, 2004) :

a)

Bronze

baby sindrom : mekanisme berkurangnya ekresi hepatic hasil penyinaran bilirubin

b) Diare : bilirubin indirek menghambat laktase

c) Hemolisis : fotosensitivitas mengganggu sirkulasi eritrosit

d) Dehidrasi : Insesible Water Loss ↑ (30-100%) karena menyerap energi

foton.

e) Ruam kulit : Gangguan

fotosensitasi terhadap sel mast kulit dengan

pelepasan histamin.

Peran perawat dalam pelaksanaan fototerapi

sebagai berikut :

a)

Mengusahakan tubuh bayi terpapar sinar seluas mungkin, bila perlu bukalah

pakaian bayi

b)

Menutup kedua mata dan gonad dengan penutup yang memantulkan cahaya untuk

melindungi sel-sel retina dan mencegah gangguan maturasi seksual.

c)

Meletakkan bayi 50 cm (20 inch) di bawah sinar lampu untuk mendapat energi

cahaya yang optimal

d)

Mengubah posisi bayi setiap 2-4 jam.

e)

Memotivasi ibu untuk tetap menyusui bayinya tiap 3 jam sekali, jika bayi

menerima cairan melalui intravena/makanan melalui NGT maka jangan memindahkan

bayi.

f)

Mengukur suhu bayi setiap 3 jam sekali, jika suhu bayi >37,5°C maka atur

kembali suhu ruangan/pindahkan sementara suhu bayi sampai suhunya mencapai

36,5°C-37,5°C. Matikan sinar fototerapi jika

bayi sedang menerima oksigen (Mali, 2007).

g)

Mengkolaborasikan pemeriksaan kadar bilirubin sekurang-kurangnya sekali

dalam 24 jam

h) Observasi hidrasi bayi, bila

perlu tingkatkan konsumsi cairan bayi

i) Melakukan pencatatan terapi sinar

j) Buat asuhan keperawatan selama

bayi fototerapi

(Moeslichan, 2007)

3.

Pemberian tranfusi

albumin

4.

Tranfusi tukar

(darah)

Transfusi

tukar adalah suatu tindakan pengambilan sejumlah darah pasien dilanjutkan

dengan pengembalian darah dari donor dalam jumlah yang dilakukan berulang-ulang

sampai sebagian besar darah terpenuhi. Manfaat lebih tranfusi

tukar yaitu membantu mengeluarkan antibodi maternal dari sirkulasi darah

neonatus sehigga mencegah terjadinya hemolisis lebih lanjut dan memperbaiki

kondisi anemia.(Ali Usman, 2007). Ketentuan dalam tranfusi

tukar sebagai berikut :

a) Darah

donor yang digunakan tranfusi adalah golongan

O.

b) Gunakan

darah baru (usia < 7 hari), whole blood.

c)

Pada inkompatibilitas ABO,

darah donor harus golongan O,

d) Rhesus

(-) atau Rhesus yang sama dengan ibu atau bayinya. Cross match terhadap ibu dan

bayi yang mempunyai titer rendah antibodi anti A dan anti B. Biasanya memakai

eritrosit golongan O dengan plasma AB, untuk memastikan bahwa tidak ada

antibodi anti A dan anti B yang muncul.

Transfusi tukar memakai 2 kali volume darah (2 kali exchange), yaitu 160

ml/kgBB sehingga akan diperoleh darah baru pada bayi yang dilakukan transfusi

tukar sekitar 87% (Ali Usman, 2007).

5. Suplementasi zat gizi

Defisiensi zat besi pada neonatal disebabkan proses kehilangan darah

kronis/deplesi cepat cadangan zat besi yang jumlahnya terbatas. Defisiensi zat

besi terjadi lebih berat pada bayi prematur yang pertumbuhannya lebih cepat dan

cadangan zat besinya minimal. Oleh karena itu suplementasi zat besi diperlukan

untuk mendukung proses eritropoiesis yang efektif. Terapi utama adalah

mengatasi penyebab deplesi zat besi (misalnya kehilangan darah akut atau

kronis, masalah absorbsi) dan memberikan suplementasi dengan zat besi elemental

6 mg/kgBB/hari. (Sumber: Risalina Myrtha, 2014)

Konsep

Asuhan Keperawatan pada Inkompabilitas ABO

Pengkajian

1)

Data Demografi :

Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi, data

pasien meliputi nama, usia, jenis kelamin,

Pada inkompabilitas ABO neonatus

meliputi data bayi (nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, agama,

suku bangsa, alamat) dan data orang tua (nama, usia, pendidikan, perkawinan,

pekerjaan, alamat, penghasilan, golongan darah)

2) Keluhan

Utama :

Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi,

meliputi : demam, menggigil, nyeri kepala, nyeri pada panggul,

sesak napas, dan urin berwarna kemerahan atau keabuan.

Pada inkompabilitas ABO neonatus,

biasanya bayi dirawat karena kuning pada wajah dan seluruh tubuh lebih dari 1

hari, pucat, bengkak, dan sesak napas.

3) Riwayat

penyakit sekarang :

Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi :

kronologi tindakan tranfusi yang didapat sampai waktu muncul reaksi yang

dirasakan seperti demam, menggigil, dll setelah mendapat terapi tranfusi.

Pada inkompabilitas ABO neonatus :

kronologi munculnya kondisi kuning, sejak kapan, berapa lama, riwayat tindakan

yang diberikan dirumah samapai MRS.

4) Riwayat

Penyakit Dahulu :

Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi : riwayat

penyakit sebelunya yang diderita, indikasi tranfusi, riwayat MRS.

Pada neonatus meliputi

riwayat kehamilan dan persalinan serta

riwayat penyakit penyerta pada ibu.

5) Pemeriksaan Fisik

Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi meliputi :

A (Airway) :

Distress pernapasan

B

(Breathing) : RR meningkat (>20x/menit), sesak nafas

C

(Circulation) : Pasien menggigil,

sianosis, pucat, hipertermi, hipotensi.

B1

(Breathing) : Sesak nafas disebabkan

oleh spasme otot pernaffasan meningkat sehingga terjadi obstruksi, RR meningkat

(>20x/menit), pernafasan cuping hidung.

B2 (Blood) : Sianosis terjadi akiat penurunan

sirkulasi perifer, pucat, hipertermi, hipotensi, jika tidak teratasi

menyebabkan syok hipovolemik.

B3 (Brain) : Pada kondisi tidak teratasi

menyebabkan penurunan kesadaran.

B4 (Bladder) :

Oliguri, hematuria.

B5 (Bowel) : Mual dan muntah akibat reaksi alergi

antigen-antibodi.

B6 (Bone) : Pasien mengalami kelemahan.

Pada inkompabilitas neonatus meliputi :

a)

Kondisi umum :

menangis (kuat/tidak), gerakan (aktif/tidak)

b)

Kesadaran : compos

mentis/tidak

c)

Status

antropometri : BB, PB, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar abdomen, lingkar

lengan, apgar skor, TTV (Suhu,Nadi,RR)

d)

Pemeriksaan

Primary Survey

A (Airway) : Inkompatibilitas

pada kondisi kehamilan biasanya

menyebabkan asfiksia dan distress pernapasan

B (Breathing) : Distress pernapasan pada inkompatibilitas pada

kondisi kehamilan dan sesak napas pada

kondisi

kesalahan transfusi

C (Circulation) : Haemorrhage

control (Anemia, hipotensi,

Hemoglobinuria)

e)

Pemeriksaan Head

to Toe :

· Kepala :

normocepal, adakah caput, hematom, kondisi UUB, adakah jaundice

· Mata : sclera

ikterik

· Telinga : normal

· Hidung :

pernapasan cuping hidung, sesak napas

· Mulut : mukosa

kekuningan, lidah kuning

· Leher : normal

· Tenggorokan :

sulit terkaji (biasanya normal)

· Thorak : simetris,

retraksi dinding dada +, ikterik pada kulit dada, jantung normal, paru normal

·

Abdomen : tampak

cembung, ikterik pada kulit abdomen, turgor kulit baik, bising usus normal

· Ektremitas : gerakan,

akral, adanya ikterik, CRT normal (<2 detik)

· Kulit : berwarna

pucat (sianosis +), ikterik (bisa di seluruh tubuh)

Diagnosa

Keperawatan

Pada inkompatibilitas ABO Kesalahan Tranfusi :

- Gangguan perfusi jaringan perifer b.d gangguan transportasi oksigen

- Hipertermi b.d peningkatan metabolisme

- Gangguan perfusi jaringan serebral b.d gangguan transportasi oksigen di otak.

- Kelebihan volume cairan b.d penurunan mekanisme pengaturan urin.

- Kerusakan integritas kulit b.d gangguan kondisi metabolic.

- Risiko perdarahan b.d terjadinya fibrinolisis.

Pada inkompatibilitas ABO Kondisi Kehamilan (Ibu-Neonatus)

:

- Gangguan pertukaran gas b.d gangguan suplai oksigen dan ketidakseimbangan ventilasi

- Neonatal jaundice berhubungan dengan hiperbilirubinemia sekunder umur bayi kurang dari 7 hari

- Kerusakan integritas kulit b.d kondisi gangguan metabolik

- Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai oksigen dengan kebutuhan.

- Kerusakan mobilitas fisik b.d gangguan metabolisme di otak.

maaf sblmnya, ibu yg bergolongan O ngak mungkin anaknya ab

BalasHapusKalaupun suaminya ab, anaknya kalau ngak a ya b